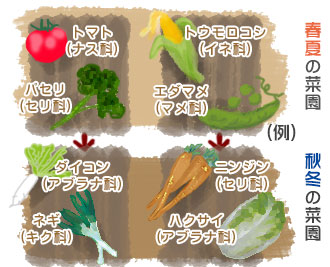

ガーデニング ナス、トマト、キュウリ、ピーマンなど連作障害を避けるため接ぎ木苗を植えています。 昨年、ナス・ピーマンを植えた場所に同じナス科の「じゃがいも」を植える予定ですが、問題ないでしょうか? 連作障害とは? 同じ科の作物を同じ場所で育てることで起きる病気などの障害のこと 同じ科の野菜とはナス科やウリ科といった分類のこと。 ナス科のトマトの仲間の野菜はじゃがいも、ナス、ピーマン、ししとう、パプリカといったものです。セリ科 セロリ ニンジン ナス科 シシトウ・トウガラシ ジャガイモ トマト ナス ピーマン・パプリカ ネギ科 アサツキ・ワケギ タマネギ ニラ ニンニク ネギ ラッキョウ バラ科 イチゴ ヒユ科

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

トマト ナス科 連作障害

トマト ナス科 連作障害- ナス科 トマト・ナス ウリ科 スイカ ショウガ科 ショウガ マメ科 エンドウ・ソラマメ 連作に強い植物を育てるのも 野菜を育てる際、連作障害に強いものを選ぶのもひとつの手です。連作障害に強い植物を接木した苗(接木苗)や連作障害に強い品種をアブラナ科野 菜の根こぶ病や萎黄病等が代表的。連作障害の中では、発生すると最も対応が困難であり、しばしば 産地が減衰する原因となる。 例・1 連作障害科目別参考資料 茄子科 ししとう 唐辛子 ピーマン トマト 茄子(ナス) ハバネロ ほおずき

トマト ナス ピーマンの連作障害対策になる野菜はこれ コンパニオンプランツ栽培で連作を可能にする方法 カジトラ

連作障害の回避 トマトナス科 × カラシナアブラナ科 トマトを植え付ける前にカラシナのタネを播いて下草として株元に生やし ておく。カラシナの油には殺菌作用があるので、トマト トマトは連作できない野菜といわれています 最低でも5年は間をあけないと、 様々な連作障害が起きやすくなるという話をよく耳にします。 けれど、家庭菜園では、スペースの確保が難しい場合もあります。 トマトを地植えで連作するには、何か方法があるのでしょうか。同じナス科のナス、トマト、ピーマンなどの輪作 連作障害を防ぐには 土壌を太陽熱消毒、寒気当てなどをして病原菌を抑制する;

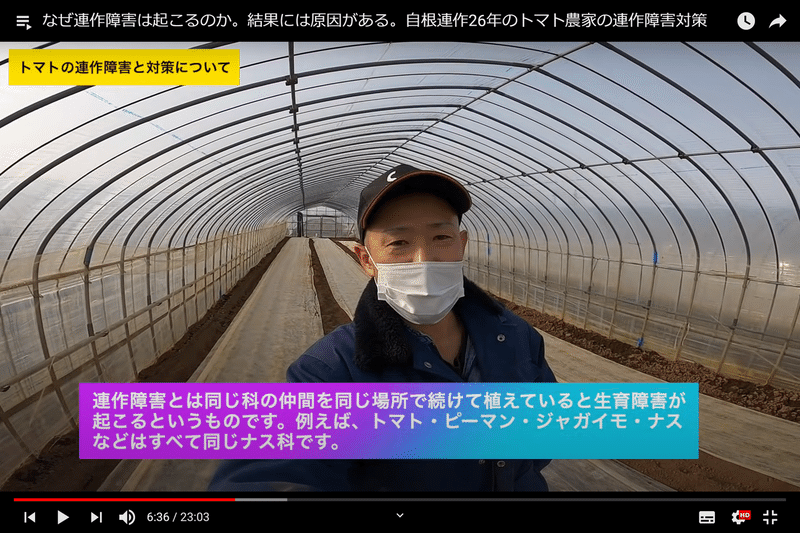

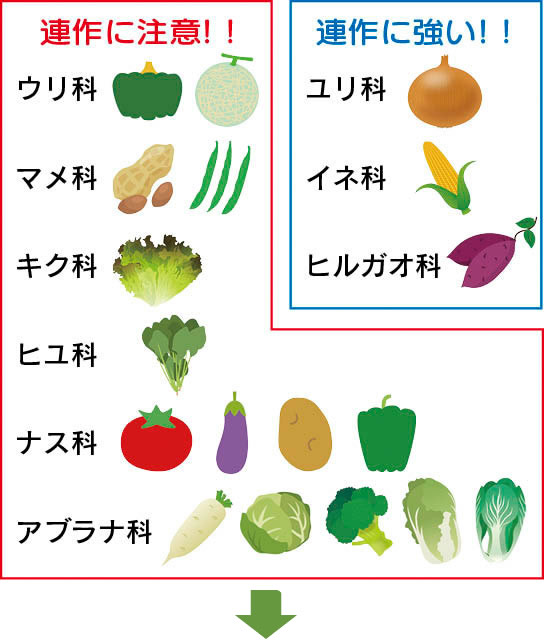

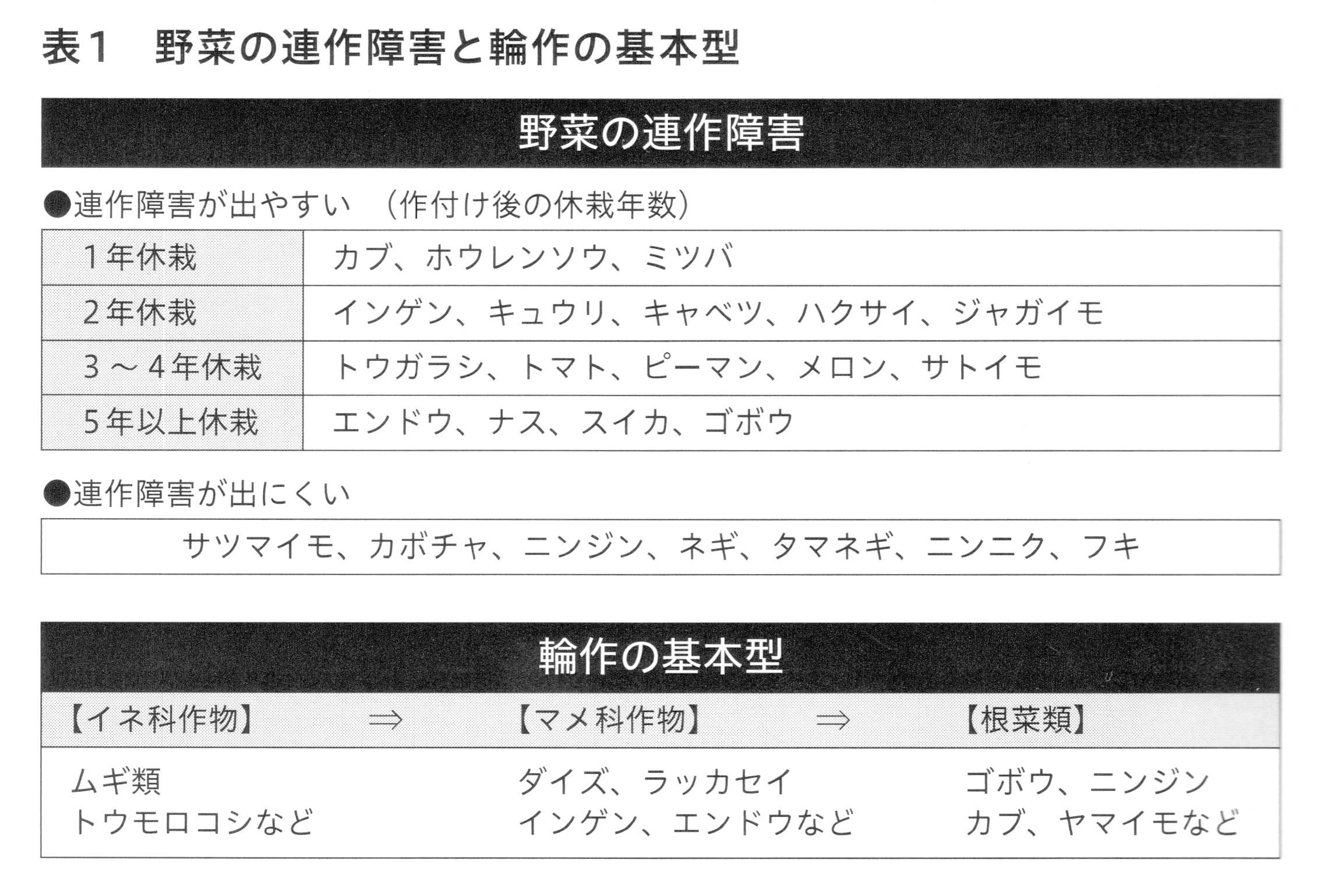

連作障害の出やすい作物 (* アブラナ科とナス科の野菜 )がありますが、土作りができていないからである。つまり、連作障害は土作り・土壌管理ができていれば出ないはずです。 連作障害のおもな原因は, ①土壌病害虫(病害微生物)の優先であり、 連作障害とは 連作障害とは、土が原因の病気で、一度出てしまうとナス科の作物は10年は作れないほどの障害がでてしまいます。 ただの病気と思っている人が多く、判断しにくい障害です。 同じ科の作物を同じ所に何年も続けて植えていると、土中の園芸肥料・資材の通販 連作障害の起こりやすい野菜 やや連作に弱いので1年は連作を避けた方が良い 。 特に連作に弱い。 4〜5年間ナス科の野菜を栽培していない場所が良い 連作障害を考えると家庭菜園やプランターでは栽培できる野菜が限定されて

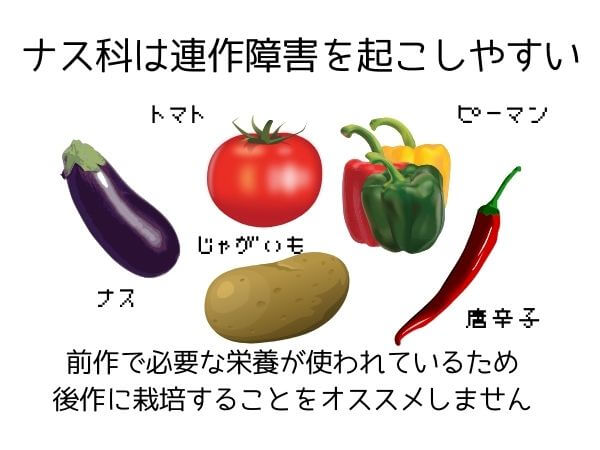

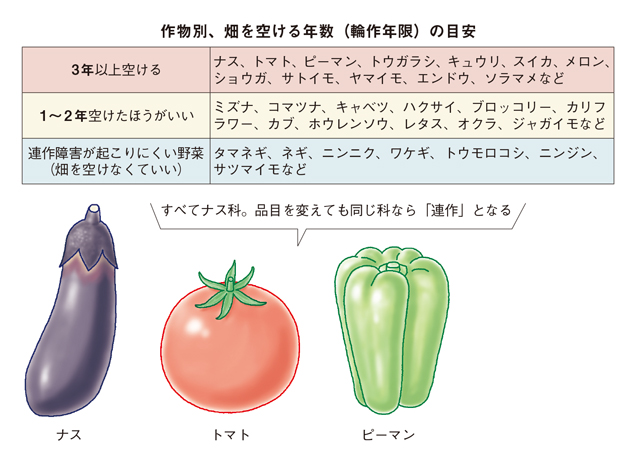

トマト・ナス・ピーマンは、同じくナス科の野菜です。 栽培するのに、連作障害が起きやすいと言われています。 連作障害は、同じ場所で同じ野菜を栽培し続けると育ちが悪くなったり、病気になりやすくなってしまう障害です。 連作障害が起きてしまうそれらをまとめて連作障害といいます。 同じ種類(同じ科)の作物を育てることによっても起こります。 (たとえば ナス → トマト → ピーマン いずれもナス科) 考えられる原因 同じ作物をつくり続けるとその作物の出す物質を好む根圏微生物が土になかで ナスを含めたナス科の野菜は、連作障害が出やすいといわれています。 そんなナスを育てた後、同じ場所で育てるのであれば、 どのような野菜が良いのでしょうか。 また、ナスの後作には適さない野菜も、あわせてご紹介します。

M9jp4402bdtwxkd8n0a Net Qa Nasu Atosaku

トマト ナス ピーマンの連作障害対策になる野菜はこれ コンパニオンプランツ栽培で連作を可能にする方法 カジトラ

スイカ・キュウリ・トマト・ナスなどは、土壌病、害虫などに弱く、 連作障害が起こりやすいとされている作物です。 そのため、1度その場所で栽培したのであれば3年4年ほどは、 その場所に同じ野菜を作らないようにしてください。連作(後作)・混植早見表 品目 連作(後作)しないほうがいい野菜 連作(後作)したほうがいい野菜 混植しないほうがいい野菜 混植したほうが(相性が)いい野菜 例) ナスあとトマトの作付はよくない ナスあとカボチャの作付はよい連作障害の原因には、前作の作物に寄生していた 病害虫が土壌中に残っており、 次に栽培された同じ科の作物に被害を与える場合や、 同一作物を連続して栽培することにより、 土壌中の肥料成分が、使用される成分と使用されない 成分で極端に偏ってしまう場合など、 様々な条件があります。

連作障害とは 連作障害を防いで野菜を育てる方法や予防策を紹介 For Your Life

3年目の連作障害予備軍トマト By Oyaji トマトの栽培記録 育て方 そだレポ みんなの趣味の園芸

ジャガイモ(ナス科)の作った後には 同じナス科のナスやピーマン、トマトは作らないようにしましょう!! <補足> 連作障害を防ぐために、野菜によって畑を休ませてあげる期間を設けたり~ 輪作(ローテーション)をする必要がありますが・・(畑の連作障害は,家庭菜園の宿命と思い,諦めるしかないのでしょうか? いいえ,そんなことは ありません。簡単にできる,とっておきの解消法(裏ワザ)を紹介します。 連作障害の代表例 連 作 障 害 予 防 ・ 対 策 ナス科の半身萎ちょう病 植物は『科』と『属』でグループ分けされています。 家庭菜園でも人気の野菜、『トマト』は何科に分類されるか知っていますか? 意外と知らない人も多いのではないでしょうか? この記事では、 についてまとめてあり、写真付きでとてもわかりやすくなっています。

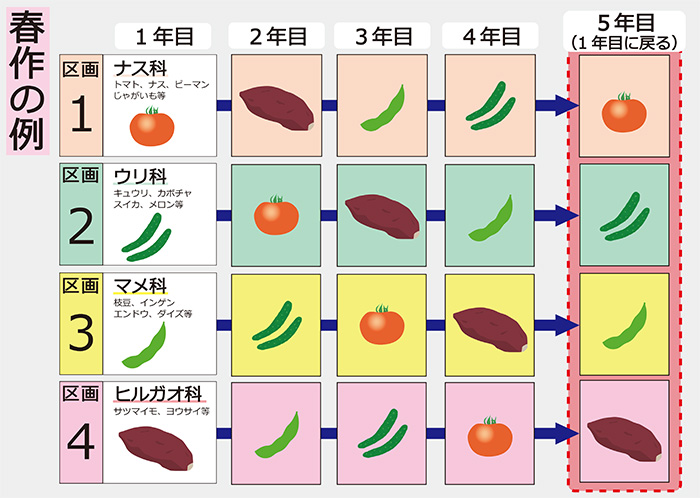

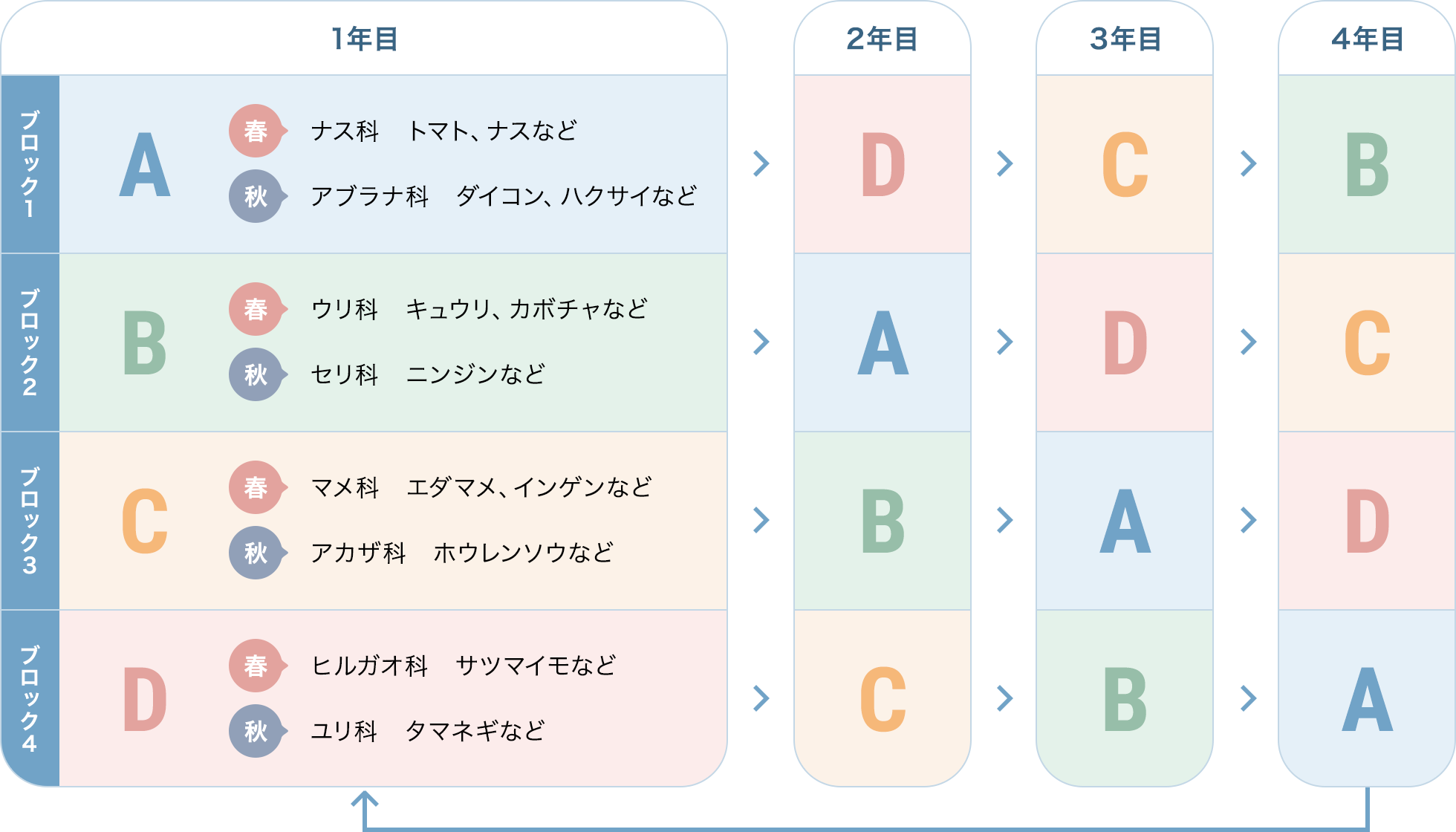

作物の連作 輪作について ja御殿場

連作障害を防ぐ カンタンな輪作の仕方 畑は小さな大自然vol 32 マイナビ農業

ナス科の野菜には、ナスやトマト、ピーマンなどがあります。 ナス科の野菜は、どれも連作障害が出やすいとされているため、 栽培するために空ける年数も長めであることが多いほどです。 そのため、ジャガイモの前後にナス科の野菜を育てるのは、 連作ナス科(トマトやナス)の青枯れ病、ウリ科(スイカやキュウリ)のつる割れ病を抑制する 接ぎ木苗 連作でも病気に強い作物に接木をするか接ぎ木苗を購入する。 私はナスビ、キュウリ、トマト、スイカは接ぎ木苗を購入している。 輪作JAみな穂 19年5月号 同じ場所で同じ科の野菜を毎年続けて栽培することを「連作」といいます。 「連作」によりその科を好む土壌病害虫が増えたり土壌中の肥料成分や微生物のバランスが崩れたりし、作物の生育不良を引き起こします。 これを「連作

トマト ミニトマト の栽培方法 育て方のコツ ナス科 家庭菜園 野菜づくり事典

連作障害のない野菜は 連作障害に強い野菜 弱い野菜もご紹介 暮らし の

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

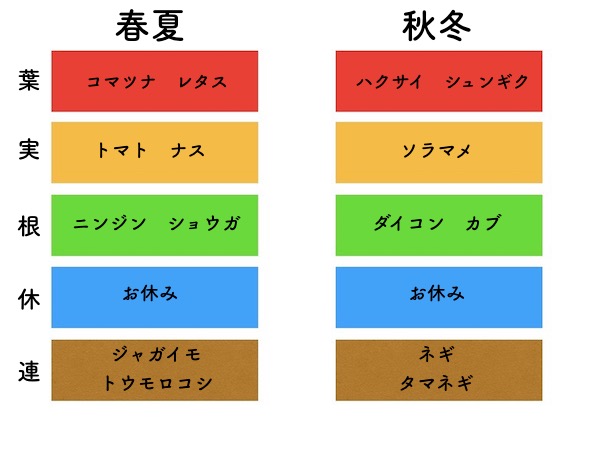

里山菜園 栽培の記録 栽培技術

連作障害とは 米ぬかで対策できる 障害がでやすい野菜一覧 Greensnap グリーンスナップ

Hb 101で連作障害が出なくなり 圃場の土壌が柔らかくなり 通水性 通気性の高い土壌が出来 甘くておいしいトマトが出来ます お客様の声 Hb廣報オンライン版 フローラ公式通販サイト

家庭菜園でできるトマトの連作障害の対策法 いつもお外はぽっかぽか

トマト 連作障害の対策は絶対するべき 6つの対処法を農家が伝授 もこっとおにぎり

みんなの家庭菜園 4 ナス 連作障害に注意 追肥が収穫量左右 山形新聞

3

家庭菜園の連作障害は 牛ふん で解決できる しろっこブログ

ジャガイモ 連作 ジャガイモ栽培 Com

連作不可能な野菜はきゅうり ナス以外ありますか スイカ かぼちゃは Yahoo 知恵袋

トマト ナス科の野菜 トマトの果実 ジャガイモの花 Sambuca

連作障害になりやすい野菜まとめ 連作障害になる仕組みについて 農業メディア Think And Grow Ricci

M9jp3ya3i5308a7pvb Com 9e E6 A0 E5 9f B9qa 9e E9 80 A3 E4 9c E9 9a 9c E5 Ae Html

ナス科の野菜 じゃがいも トマト なすは連作障害の対策を

トマト ナス科の野菜 トマトの果実 ジャガイモの花 Sambuca

家庭菜園でナス科野菜が終わったら トマト ナス ピーマン後作におすすめの野菜を紹介 連作障害を気にせず楽しめる野菜とは 輪作 農園ライフ Youtube

連作障害ってなんで起こるの 連作障害の原因と対策 トマト 井上寅雄農園 井上隆太朗 Note

科を意識しよう 連作障害を防ぐプランの立て方 家庭菜園のコツ Honda耕うん機

輪作 りんさく とは 連作障害対策におすすめの組合せ一覧 保存版 施設園芸 Com

輪作 りんさく とは 連作障害対策におすすめの組合せ一覧 保存版 施設園芸 Com

野菜を丈夫に美味しく育てるためのテクニック 連作障害 を回避しよう Pr Gardenstory ガーデンストーリー

トマト栽培の後作にオススメな秋冬野菜 8 2 Youtube

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

Tepeaseed Twitterissa 連作障害 ナス科のトマトは 同じ場所で栽培を続けると土壌病害が 発生する事が多くあります 写真は 今年で4回トマト栽培を行って 初めて 発生しました 病気が発生しても 接木苗 病気に強い根 に接ぐ事で栽培は 出来ます Http T Co

野菜の連作障害と対策 Ja伊豆の国 たのしい おいしい たのもしい

家庭菜園のナスが枯れる 連作障害について

Q Tbn And9gcsbwvlvoymzr6pgm4jobduosv5wvxvxw2iytny Furashfettwg Usqp Cau

連作障害のない野菜は 連作障害に強い野菜 弱い野菜もご紹介 暮らし の

小さな畑の救世主 連作障害を防いで野菜がすくすく育つ土壌改良材 Pr Gardenstory ガーデンストーリー

ナス科の野菜 連作障害 と春の植え付け準備 暇人主婦の家庭菜園 楽天ブログ

Q A Kinnokurojiru

Q Tbn And9gcrazt8cpzdhxxktl X7yp1kpc4vyfbxjebmkejnbgjudkwaqt3k Usqp Cau

トマト ナス科の野菜 トマトの果実 ジャガイモの花 Sambuca

連作障害とコンパニオンプランツ 日本語で読む Medium

ジャガイモ 連作 ジャガイモ栽培 Com

我が家のコンパニオンプランツ 夏 ナス科 無農薬 自然菜園 自然農法 自然農 で 自給自足life 持続可能で豊かで自然な暮らしの分かち合い

みんなの家庭菜園 4 ナス 連作障害に注意 追肥が収穫量左右 山形新聞

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

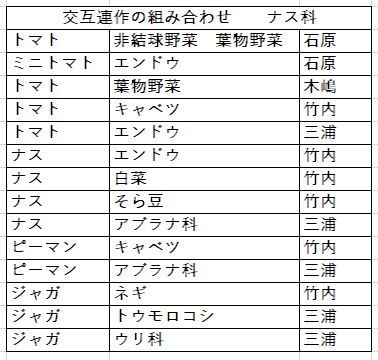

交互連作 ナスの後作にエンドウ エンドウの後作にナスがおすすめの理由 カジトラ

家庭菜園のナスが枯れる 連作障害について

トマト苗の植え付け 楽老

歴史を変えた作物 じゃがいも 連作障害の対処法 アルム農材

連作障害 とは 連作できる野菜 連作できない野菜を一覧で解説 Botanica

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

M9jp3ya3i5308a7pvb Com 9e E6 A0 E5 9f B9qa 9e 92 E9 80 A3 E4 9c 81 99 8b 81 Ab 81 Af Ef 9c 97 Bf E6 A0 E5 9f B9 Html

Nitter

トマト ナス ピーマンの連作障害対策になる野菜はこれ コンパニオンプランツ栽培で連作を可能にする方法 カジトラ

家庭菜園の連作障害は 牛ふん で解決できる しろっこブログ

2

トマトの連作障害 を失敗の言い訳にするのはやめましょう もっと大事な管理があります

脱 トマト連作障害 毎年同じ畑でトマト栽培 最短60日の土壌改良法

株式会社大和 静岡県から全国に野菜 花づくりを応援 園芸肥料 資材の通販 夏野菜の植え付け

2月 野菜の連作障害 Ja尾張中央

連作障害対策をプランター栽培でする方法 連作障害対策の栽培ローテーションの組み方について Balcofarm ベランダガーデニングのブログ

野菜の連作障害 初めて作る家庭菜園

連作障害になりやすい野菜まとめ 連作障害になる仕組みについて 農業メディア Think And Grow Ricci

ジャガイモ栽培 相性 ジャガイモ栽培 Com

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

輪作 とは 連作との違いは おすすめの5つの輪作例もご紹介 Botanica

M9jp4402bdtwxkd8n0a Net Qa Tomato Atosaku

トマト ナス科の野菜 トマトの果実 ジャガイモの花 Sambuca

ナス後作 ナスの育て方 Com

トマト ナス科の野菜 トマトの果実 ジャガイモの花 Sambuca

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

交互連作 ナスの後作にエンドウ エンドウの後作にナスがおすすめの理由 カジトラ

家庭菜園のナスが枯れる 連作障害について

連作障害のない野菜は 連作障害に強い野菜 弱い野菜もご紹介 暮らし の

ナスの連作は ナスの育て方 Com

この野菜は何科の野菜 科目から探す 野菜の図鑑web

連作障害を防ぐ Jaいがふるさと

ベランダ菜園初心者が土を購入するときに注意すること ミニトマト栽培を3年続けたわたしの一番の失敗と反省点 まごころ365

jaみな穂 19年5月号

トマト ナス ピーマンの連作障害対策になる野菜はこれ コンパニオンプランツ栽培で連作を可能にする方法 カジトラ

日本の 農 と 食 を学ぶ 野菜の連作障害について Ja菊池

トマト 連作障害 トマトの育て方 Com

科を意識しよう 連作障害を防ぐプランの立て方 家庭菜園のコツ Honda耕うん機

連作障害を防ぐ カンタンな輪作の仕方 畑は小さな大自然vol 32 マイナビ農業

観葉植物 インテリアグリーン のポトス 家庭菜園で連作は本当にいけないか

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

トマト ナス ピーマンの連作障害対策になる野菜はこれ コンパニオンプランツ栽培で連作を可能にする方法 カジトラ

M9jp3ya3i5308a7pvb Com 9e E6 A0 E5 9f B9qa 9e 92 E9 80 A3 E4 9c 81 99 8b 81 Ab 81 Af Ef 9c E5 9c B0 E6 8d 81 Html

ミニトマトの育て方 栽培方法 Webの野菜の育て方 家庭の野菜栽培

楽しい家庭菜園 トマトやナスなど 人気の果菜類の上手な育て方 Gardenstory ガーデンストーリー

連作障害とは一体何 ポールポテト Jp

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

1

連作障害対策 ブイエス科工株式会社

家庭菜園 連作障害 野菜一覧 原因は 輪作って

11連作障害を防ぐ Ja西春日井

トマト ナス ピーマンの連作障害対策になる野菜はこれ コンパニオンプランツ栽培で連作を可能にする方法 カジトラ

株式会社大和 静岡県から全国に野菜 花づくりを応援 園芸肥料 資材の通販 連作の障害が気になる土に

M9jp4402bdtwxkd8n0a Jp Rinnsaku

小さな畑の救世主 連作障害を防いで野菜がすくすく育つ土壌改良材 Pr Gardenstory ガーデンストーリー

月刊 現代農業19年10月号 土肥肥料特集 連絡障害ってホントはなに

連作障害から野菜を守る 土地改良剤 培養液 わいずニャン 情報局

0 件のコメント:

コメントを投稿